时下有一个很热的词叫“乡愁”.

因为它赫然出现在党中央的文件中。2013年中央城镇化工作会议公报明载:让居民望得见山、看得见水、记得住乡愁。

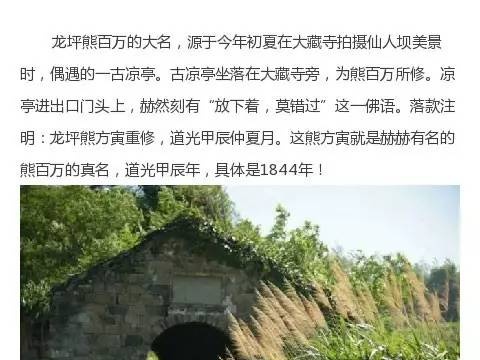

看来乡愁是用来记的,这也触发了我的心事。台湾诗人余光中说乡愁是邮票、是船票……,而我的乡愁呢,竟是这一堆陈芝麻烂谷子。

一、浩荡长江出川之后,一路东行,在汉口龙王庙与汉水交合,便折而向南,一直到九江,再转头向东。我的家乡武穴就在九江上游50多公里处的长江东岸,地扼吴头楚尾,镇守鄂东大门,历来是鄂、皖、赣“三省通衢”之地。

武穴原称广济县。初为永宁县,并入过蕲春县。唐天宝元年(公元742年)因与河南永宁县同名,唐玄宗亲自取佛语“广施佛法,普济众生”之意改名广济县。直到1987年10月撤县设市才改为武穴市。为啥不改为广济市?后来听家乡领导解释,广济市听起来像庙名,不得已才以县城名为名。

武穴秦时为邬家阅,唐号武家阅,元代更名为武家穴,后演变为武穴。武穴港是长江十大深水港口之一,1949年 5月14日,林彪四野发起渡江作战,在武穴至团风一线,雄师强渡,势如破竹,蒋家王朝土崩瓦解。

这是我最早从历史书上读到的武穴。其实我家和武穴关系不大,他们是城里,我们是乡下。我们那个小垸子叫“城外”,地图上叫“城脚下”.听着好像有“皇城跟儿”的感觉,但这个城,不是城市的城,而是城墙的城。相传西汉开国元勋樊哙曾在此筑城,原先村后有一道两三里长的土堑,明显高于四周田野,北端有一个土堆,说是哙王女儿的梳妆台。还有一种说法,是我们垸后面背靠一座蜿蜒的小山,全长一公里许,没有山峰,山那边有一个垸叫城里,由此猜想,这座前后一般高的矮山梁子就是“城”么?

但无论如何,这“城脚下”应该是有些渊源的。不远处斗笠山上有座南溪寺,据说是为纪念三国时孙吴大将甘宁甘兴霸而建,甘宁战死于吴蜀夷陵之战,长江中下游许多地方都有因他而设的庙宇。

二、我也没有出生在“城脚下”,而是在离“城脚下”三、四里远的湖边小街:官桥。

父亲是孤儿,两岁没了娘,10岁没了爹,至今爷爷奶奶的准确归宿地,他也不清楚。我们请好几个风水先生也没看明白,因为先生们意见不一致,一人一个说法,让我们无所适从。上世纪50年代末,父亲跟师傅学篾匠,师傅作主,介绍亲戚的大女儿嫁给了他,他们在武山湖边官桥结的婚。母亲生我时还不满18岁。因为她的生日是农历11月22,而我是11月初八,换成阳历是12月26,和老人家一天。

对于那时的官桥,我没有一点记忆,因为三、四岁时,我就回到了父亲的老家“城脚下”.后来师爷告诉我,小时候我也是个不省心的主,官桥街上有一家油条铺,我经常领着小伙伴们去“分油条”,油条铺老板便悄悄记上帐,黄昏再跟家里大人结帐。

我搬回来时住在三爷爷的隔壁,一间正房,一间厨房,只记得正房有一个摇篮,我成天在摇篮边“摇弟弟”,母亲接二连三的生弟弟,我就接二连三地“摇”不完。当时的“城脚下”由三部分组成,东边刘家、畈上柯家还有本部张家。因为本部张姓相对多些,所以“城脚下”还有一个名字叫“城外张家”.听说我们胡家还有隔壁村塘西杨家一部分原来都住在畈上, 1954年那场着名的大水灾之后,畈上人才陆续搬到本部来,这里地势明显高些。

柯家是最后从畈上搬过来的。我记得那里有大片的蚕豆地,还记得自己坐在地沟里哇哇大哭,大概是被弄丢了,隔壁王寿垸的大人把我捡了去,又被父母找了回来。

畈上增广叔的儿子,我们叫胜超哥,是我幼时崇拜的偶像。他是垸里最早上中学的孩子。他在猪窝里用手电筒放“电影”(其实是放幻灯片),大家都觉得神秘极了。他家后来搬到我家隔壁,成了我们多年的好邻居。他家盖房子的时候,他们班主任张老师还带着许多同学们来帮助搬砖,我觉得胜超哥很有能耐,很荣耀。有幸的是这位张学先老师后来也成为我的中学班主任,还是我写毛笔字的启蒙老师。

胜超哥家有一位亲戚和我家亲戚邻村,过年时我们常常结伴去拜年。拜年路上他喜欢讲一些故事,有一次讲一个长长的故事,一个英国水手长的故事,有点儿恐怖。我用心听,听一遍我就记下了,也给别人复述了好几遍。

三、我是五岁半上的学。小时记忆力好,听大人们开会,不认字就会背几句《党章》,第一章总纲如何如何。

那时大队没有小学,我开始上学是在刘家中怀叔家,垸里的几个孩子都在那里,老师是王子寿垸的王木映老师,他常年吸旱烟,上衣右边口袋外边有一个明显的圆形烟丝盒印记。中杯叔参加过襄渝铁路建设,他家墙壁上贴着一张建设指挥部的奖状,标准隶书写的,我觉得很漂亮,百看不厌。

我学会的第一个字是“毛”字,估计那时全中国所有的小学生学习的第一个字都是“毛”字,因为紧接着要学的是“毛主席万岁”.以至于到现在一写到“毛”字,都有回到童年的感觉,不信你用铅笔在方格里一撇一横一横再竖弯钩试试,保证能让你一下倒回几十年。

后来我又在王寿垸上过学,在城里垸路边“公屋”(生产队仓库)里也上过。三年级才搬到大队小学,郭兴邦垸后面山边一纵一横两排房子。那年“6.1”儿童节前,我带上了红领巾。那一天阳光格外灿烂,是我的童年记忆中极少阳光灿烂的日子。

暑假,妈妈又生了妹妹,我们兄弟4个终于盼来个妹妹,这是我们家最高兴的事情。并且妈妈月子里,我们也跟着有些好吃的。但乐极生悲,我在家门口的树上挂“柴火”时掉了下来,当时摔昏过去了,糊里糊涂中还做梦,说是别人家的孩子摔下去了。父亲那会儿在武穴船业社做工,隔壁喜尔哥他们用凉竹床翻过来把我抬到县人民医院。抬到官桥街上的时候,他们临时歇歇,把我放在地上,汽车走过时,声音很可怕,就像要从我身上辗过一样。在医院住一晚上,第二天就出院了,在家躺了一个月,姑妈、外婆都来帮忙照顾,喝了一个月“消肿散”,幸好没留下后遗症。

小学课文里有“刘文学勇抓狗地主偷辣椒”的故事。我也写作文说我垸的地主婆秀尔娘偷辣椒,这事不知道怎么传到秀儿娘的耳朵里,她来学校找我论理,我在教室的窗户里看见她来了,心里说“坏了”,可她跟老师说找胡大宝(垸里人都叫我大宝,许多人到现在还不知道我的大名),老师说我们这里没有胡大宝,她将信将疑地走了。

事后我很后悔,不应该这样编排她。她家就在我家后面,两间小茅屋里挤着一大家子人,日子很拮据。我们两家关系很好,尤其是秀尔娘和母亲很亲近,父亲在县城做工,秀尔娘经常晚上来陪她说话聊天,她们睡在一张床上,她还教母亲唱《梁山伯祝英台》、《增广贤文》等。我住在母亲后房里,听多了也会唱一点。我从小就喜欢这些,后来跟锦松哥的老婆杏花姐一起放牛,也学了一些民歌民谣,如《梁祝》里的“十送”“十绣”等。

秀尔娘有5个儿子,我跟她家老三最好。三哥小时会几套拳脚,很机灵,因为成份不好,常年被村干部们“揪着”,所以总觉得很受屈。他喜欢胜超哥的妹妹爱珍姐,又不敢明说,经常让我递口信,但那个年代,漂亮的爱珍姐怎么会看上地主儿子三哥?即使她看上,家里人也不愿意。三哥很苦恼。过年大伙都很高兴,他却闷闷不乐,问他为啥?他说过一年大一岁,找媳妇更难了。

有一个夏夜,他睡在我家堂屋的大铺上,约好半夜去偷瓜。想着生产队栽瓜看瓜的是我三爷,抓住了也无所谓。到瓜地里,分不清生熟,见了白的就摘,摘到我背不动了,我小声喊: “三哥走吧,差不多了”.回来的路上,三哥责怪我很不成熟,哪有做贼当场喊人的?第二天,小姑陪三爷上街看病,要我帮着推车,三爷一上车就发现问题:“车上怎么有这么多生瓜”?原来昨晚偷回来的瓜都放在架子车里,还没来得及换地方。

后来三哥一家搬回杨家小垸了,地主帽子也摘了,三哥娶了漂亮媳妇,生了儿子。现在在深圳跑运输,有时过年回来见见面,偶尔打打电话,但一接上腔就说不完,说说笑笑真的很开心。

四、小时候最期待的事情是“上街”,武穴街就是我们心中的“天堂”,大人说明天上街,这一夜准睡不着,巴不得天亮。

街上解放食堂两角钱一碗的海带汤让人喝了当时血往上涌,头晕晕的,晚上回来立马不起夜,一觉到天亮。还有国营食堂一角钱一碗的清汤(馄饨),向阳食堂三角钱一份的粉丝肉片汤加几片西红柿,让人现在想起来还馋馋的,满嘴生津。

虽然父亲就在街上,但很少有上街看父亲的机会。母亲给我上街的理由大多是跟垸上人一块上街卖东西。跟银姣姐还有垸里的大姑娘们一起上街卖辣椒,挑十几斤辣椒走15里,到县城天才亮。后来姑妈知道了批评母亲要不得,不怕把孩子腿走坏了。但我却很兴奋,第一笔买卖做成了,7分钱卖了一斤辣椒,就赶紧到对面买斤西红柿吃。第一次生吃整个的西红柿,真美。卖完辣椒后,到刘家巷船业社找父亲,父亲听说我来卖辣椒,还买了西红柿,开心的笑了,留我在他宿舍住一晚。父亲睡的是铁板床,父子俩挤在一张单人床上,我一动铁板就响,我生怕父亲吵我,一夜不敢动。

还有一次上街卖蚕豆。母亲头天晚上把泡好的蚕豆装在篮子里,教我五分钱一茶缸。我装一茶缸总要在篮框上磕一下,这样就不满,还得再添点才够,母亲说千万记住别磕了。但第二天,我还是忍不住要磕一下,所以我卖得最快,垸里一起去的人还剩很多的时候,我就卖完了。

卖得最多的是父亲的作品:斗笠。和父亲的徒弟一起到邻近各村卖斗笠是常有的事。说是卖,其实是赊,谁家拿走了斗笠,记上帐,年底再逐一去讨钱。

本来是理直气壮地去要帐,怎么就变成“讨”了呢?时间长了就知道,这个“讨”字把家乡手艺人的辛酸概括全了。天寒地冻的,为几块钱,去人家家磨半天,不是讨是啥?有的跑好几次人家还不给。特别是下大雪,别人家的孩子躲在家里烤火,而我还要跟着徒弟们去“讨钱”,腰里别把“刺刀”(父亲的徒弟用竹片削的),边走边扯着嗓子喊“穿林海,跨雪原……”,显得很豪迈,实际是没办法,讨不回来钱,父亲脸色就不好看,因为年前要不来,开春就更难要了。

五、父亲的手艺让我家的日子算是过得去。

那年月大伙都穷,我们垸一个工(男人干一天的工分,算十分。妇女干一天七分,小孩只有四分)只值一毛多钱,到年底生产队分红的时候,家里孩子多的,大部分都超支,即一年干活挣的工分折算成钱还不够买口粮,差多少就超支多少。

我们家每年都超支,每年年关生产队分红的夜晚,父亲总是用手绢包一包钱交给会计,别的进钱人家还等着这些钱过年呢。

年底能进钱的只有少部分劳力多孩子少的人家,大部分家庭都是超支挂帐,平常则是靠卖鸡蛋换点零用钱。自留地本来就不多,能卖点菜也是从自己碗里省出来的。

但孩子们有孩子的办法,他们大都会捉黄鳝。我也卖过黄鳝,但那都是弟弟们的劳动成果。我生来不会弄黄鳝弄鱼。有次放学回来,见田里一条黄鳝躺在那里,便抓回来,二弟看都没看,说那黄鳝肯定是病了,三弟一看,果然病得不轻。

我喜欢和伙伴们在河道里“竭泽而渔”,拦起一段河道,打一道临时坝,用脸盆、水桶拼命往外舀水,把拦住的那一段水舀干了,鱼、虾、黄鳝之类就自然悉数入篓。再往上面打一道坝,往下边“解水”,可以省一半力气。我的工作大多是看住坝,别垮了,相当于“望风”之类的活儿。

这时候我就特别佩服小舅。小舅智商有些欠缺,在同一间教室里读了6年书,终究没升上二年级。但小舅在捞鱼摸虾方面灵动得很。外婆家养了一群鸭子,全靠小舅逮青蛙喂大。我跟在小舅后面,他大老远就能听出青蛙的位置,并且准确判断青蛙逃命的方向,然后一个箭步扑上去,十扑九中,很少脱手。后来小舅跟人学打井,也非常精到,他从不计算,但井口挖得特别圆,井筒修得特别直,还一个人坐在深井里悠闲地吸烟。是我不让他打了,一是害怕会出事,二是他不会算帐,问他打一米井多少钱?他说25,打10米多少钱?他说230,越深钱越少,这井确实不能打了。

本世纪初,我把小舅介绍到郑州一位老乡的饲料公司打工,一打就是十几年,每年有三两万元收入且吃喝不愁。每到年节,我们兄弟都郑重其事地带着礼品到公司看他。但这几年小舅不太想干了,逼问之下,他说出了一个社会学家的永恒命题:我不知道这样干下去有什么意思?

小舅真把我问住了。我知道他想说什么,快50的人了,没老婆,也没孩子,为谁干?这确实是一个问题,也是我此生的一大憾事。尽管为了给小舅张罗媳妇,我不止一次请人说合,光茶饭都不知赔了多少回,每一次小舅都很期待,每一次结局都一样:竹篮打水一场空。

莫非真让父亲说中了,小舅就是单身命?

今年我力主为小舅在村前塘边盖了一处新房子,原来的房子长时间无人打理,破旧不堪,堂屋里长树竟然把瓦都撑坏了。姨父很用心,把新房子弄得像模像样的,我回去又和母亲、姨父一起上街帮小舅买家具、电器,应有尽有,一切全新。几天后小舅打电话跟我商量家具的事情,我告诉他一切都安排好了,不用操心,小舅很爽。但愿小舅今年过年过得开心些,但愿小舅此生有一个好归宿。

六、小时候日子苦,经常没油吃。生产队每年菜籽下来的时候,每人一斤油,半年都不够,所以还有半年便是没油的日子。

上中学的时候带菜到学校,没油的四季豆母亲盛一大碗,多是多,但一点味都没有。有一次放学回来,母亲炒包菜,觉得特别好吃,母亲说是父亲把生产队挑油的桶带回来了。

那时候最喜欢垸里谁家生孩子,全垸人都去吃面条,新鲜的肉汤浇进刚出锅的面条,好吃极了。再就是盼着生产队死牛,全垸人也可以饱吃一顿。

农忙时生产队集中做饭,各家送米去,自己加好水。开饭时大多都是满盆的稀饭,盆里照见碗,碗里照见人,一荡一荡的,端都不好端,把负责煮饭的大姑累得满头大汗。偶尔谁家蒸一盆干饭,大家都眼馋极了。冬天参加水利建设(家里人叫“挑坝”),挑一晚上,队里分一盘干饭,再加一碗冬瓜汤,感觉很享受。但许多人把汤喝了,米饭却舍不得吃,留着带回家给老婆孩子们。

天干或青黄不接的时候,经常没菜吃。母亲就煮海带,我们都在海带里找肉,母亲说哪来肉啊。没肉的海带真难吃。

遇到阴雨连绵的季节还动不动没柴烧。山上的杉树枝没等黄就被人整下来,刚挖的树蔸也往灶里塞,恨不得把头伸进灶窟窿里吹也烧不着。有一次我干脆“罢工”,不做饭了,上床睡觉!睡到半夜,二弟摇醒我,叫吃饭,直到现在我都不明白二弟是怎么把那顿饭弄熟的。

所幸那时父亲不在家,省下他的口粮贴补全家,加上母亲会打算,所以家里从未断过粮。但许多人家都遭受过少粮的磨难。有一次上学的路上碰到外婆,外婆掂一篮萝卜,送给她的娘家。她递给我一个萝卜,站着不走。我问她还有么事,她说要看着我剥萝卜。我剥下萝卜,外婆把萝卜皮装进篮子里走了。望着外婆的背影,我的眼睛都湿了。

中学离外婆家很近,有时候母亲让我传话或送点东西给外婆,外婆总是先下碗面条给我吃,然后她们就着面条汤煮剩饭,我们叫“汤饭”.有一年外婆病了,妈妈让我上街买瓶罐头给外婆,不知怎么罐头被摔到石头上,毛巾蔸里只剩橘子,甜水全没了。我只好硬着头皮给外婆送过去,外婆没有怪我。后来母亲知道了,好一顿责骂,外婆很心疼。

七、苦归苦,活还得干。

我喜欢一个人整菜地。先挖一遍,再梳一遍,把大坷垃梳到沟里,拍细,再弄到地垅上,老家人叫菜园方。我弄好的菜园方平平的、细细的,像艺术品,弄好后自己很有成就感,经常得到母亲的夸奖。

母亲是属鸡的,父亲常说属鸡的“赖得摊”,就是干活特有耐性。有一次我和母亲一起在菜园里浇水,一直浇到月亮下山。冬天她带我到田里“捡谷”(生产队收完稻子后有一些遗漏),捡到太阳偏西还不回家吃中饭,我也问出了小舅的“命题”,我们为什么要“捡谷”?母亲说为了冬天能吃饱肚子,我说现在我都饿得呱呱叫怎么办?母亲无语,那回家吧。

那时候最羡慕有奶奶的人家,可以按时吃饭。母亲常年在田里、地里,忙完公家的再忙自己的菜园,一年四季都在忙,家里做饭倒是可有可无的事情。所以,放学回来书包一放赶紧做饭,就成了我的“作业”.开始没有灶台高,提铁锅经常要搬櫈子垫脚才行。有一次煮好饭后,把饭放到地上,没注意让猪吃了,母亲回来好一顿责骂。

家里兄弟姊妹多,父母压力大,干活挨骂是常事。有一天凌晨,父亲让我们跟他一起去打场,我和二弟牵牛绕场转,好睡觉的二弟本来就没睡醒,转着转着又快睡着了,牛拉屎拉到稻子上,惹得父亲勃然大怒。

大人留给我们的除了害怕,还是害怕。上初中时有一次在机车下供销社前,垸里的小伙伴摇手扶拖拉机,我帮着拉三角带,不小心把左手夹到三角袋里,结果无名指弄断一节。我把“断指”捡起来用纸包住装进书包里,也不敢给家里大人说。上学的时候用带子把手吊上,这样不痛,放学回来又装着若无其事的样子。半个月后,书包里的“断指”完全干了,母亲才知道我手指残缺,问我是怎么回事,我支支吾吾地也不敢明说。

那时最高兴的是去姑妈家。姑妈家在武山湖边的廖祥垸,比我们“城脚下”大多了,分前山,后山。虽然离我们家很远,要走大半晌才能到,但上姑妈家是父母最大的恩典。姑爹姑妈没孩子,特别疼爱我们,我童年的幸福时光几乎都是在姑妈家度过的。可以不干活儿,可以自由自在地看书,更重要的是没有人责骂。

姑妈特别会做吃的,快臭的鱼也做得很香。村里干部派饭常派到她家。姑妈家有一张小方桌,被擦得红红的,溜光发亮。夏天,别人从田里干活回来的时候,姑爹把小方桌端到门口,端上几样饭菜,和那些一身泥一身汗、扛着家什从身边走过的劳力相比,这家老小的日子很悠闲,很惬意。

吃完饭就上山搭铺,那会儿大家夏天都在山上乘凉。说是山,其实是村头一个地势高的平土坡,靠近湖边。山上有两棵大松树,凉风吹过,松涛阵阵。白天许多五颜六色的蜻蜓在山上飞来飞去,像是蜻蜓在“赶集”.黄昏时分,垸里大人、小孩都往山上搬櫈子、门板、被褥、枕头,铺上就睡。上点年纪的妇女大多光着上身,山上便成了“乳房展示会”,看来看去,还是姑妈的最好看,那是我心中最初最美的凸弧。

姑妈还有一个侄孙子叫廖肃清,大家都喊他清尔哥。那是我崇拜的第二个偶像。开始他是大队小学的民办老师,他懂得真多,三国、水浒、红楼梦,自从盘古开天地,三皇五帝到如今,没有他不懂的。只要他在的场合,都很热闹,大家肯定瞪着眼睛听他讲。

我考上武穴中学的时候,清尔哥考上了广济师范,那是我们县的最高学府,很多农村孩子都很向往。姑妈来看我们俩,在他学校住了两晚上,又到我的学校住一晚上。考大学那年,清尔哥问我准备考什么大学,我不加思索说考武大吧,想着他会笑我说大话,可他却坚定地说:“相信我宝能考上!”让我倍感温暖。

清尔哥后来当了家乡两个中学的领导,儿子女儿也很有出息,儿子在郑州工作,清尔哥也经常来河南,到老了还是很健谈,有很多事情,比如说红楼梦里李纨为什么叫李宫裁,我还得请教他。

八、每个人童年都有梦想。

我的梦想非常可笑,想着自己要是周总理的孩子就好了,我就在垸西边的大树下盖一幢两层小楼,里面就住着我自己,楼里有一张乒乓球台,我想不让谁打就不让谁打,想吃什么就有什么,最好是天天有鸡蛋皮煮粉丝吃……因为在学校里打乒乓球老被人欺负。学校乒乓台少,学生多,打乒乓球有一个破规矩叫“考资格”,排队排半天轮上你打一回,打一个球考不上资格,就让你下了,又去排队,心里特别不服气。本来练的机会少,打不好,再加上心里紧张,自然就是上去就下来,还老被人耻笑。鸡蛋皮煮粉丝是我心里最好吃的饭,因为姑妈做这个最好吃。

有一次上学路上,见隔壁垸两个年轻人在路上骑自行车,他们翻身上车的身姿潇洒极了,一会儿衬衣就被风吹得鼓鼓的,我想我将来也得让风把衬衣吹得鼓鼓的。

那年冬天,有一位同学在公路上被汽车轧死了。接连几天,都有警察找到我,询问当时的情况。他们在路面上量来量去,嘴里还说着“正常行驶路线”等专业术语。那会儿我就想,交警很神气,所以考大学报志愿时我不假思索就报了法律系。

初中毕业时县城人突发奇想,武穴中学第一次从全县农村招100名学生,我们官桥中学只有我和陈友弟等4名同学考上。刚上武中时,有些不适应,一是县城孩子老说我们是乡下人,自尊心受到伤害;二是小学到初中的许多同学都到大金高中读书,我的发小波伢、治伢也在大金高中,自己在这里很孤独。所以母亲来看我时,我哭着要转到大金高中去,母亲劝了好半天才让我稳住。

慢慢地感觉倒好些了,因为考试多了,我扬眉吐气的时候也多了,每次考试我都是全校文科班第一名,让那些城里的同学刮目相看。在同学中我也有些发言权了,我要求他们不能再说乡下人,实在不行说农村人也能接受,现在想来真有些岂有此理。

由于记忆力特好,别的同学历史地理书上划上一道一道的,特别是那些复读生更是划得连自己都看不清楚哪是重点,而我的历史地理书几乎都是新的,该背的不该背的我都背下来,甚至注解也用心地记,考试前我只要温习一遍就行。数学我也很认真,高一时教数学的陈老师板书相当严谨,黑板一幅一幅地用,从不在黑板空白处乱涂,等号用尺子画。我学会了,任何时候数学卷子都清清爽爽,等号两横直直的像尺子画的一样。

高考那年,分数线是383分,而我考了433分,全县第一名,高出第二名26分。老师让报清华、北大,我说太远,路费太贵,还是报武大稳当些。有同学说你语文好,学中文吧,我说一辈子靠写文章卖饭吃太累,还是报了法律。

大学四年级到长沙法院实习时,才发现自己不是当法官的料,心太软,谁说的都有理,判谁输都不合适。并且法官也很累,一个案子接一个案子,永无消停的时候。所以毕业时还是到了报社,还是靠写文章混饭吃,一辈子跟“本报讯”掰扯不清。

现在应该说除了当交警,所有的理想都实现了。在郑州住的是两层楼,在信阳自己一个人也是两层楼,信阳体育局还送来了乒乓球台,郑州杜哥又送来了自动发球机,自己经常对着机器打,水平也有所提高,现在要“考资格”估计问题不大。只是不能想不让谁打就不让谁打,除了司机,想让谁打谁还不跟你打呢。鸡蛋皮煮粉丝自己也经常做,但无论怎么都做不出姑妈的味道。

小时候母亲说,街上的楼房有一间是我宝的就好了。为这,我在武穴街上买了一套房,十楼电梯房,紧挨江堤,站在窗前,江面上船来船往一览无余。装修好后,母亲不愿去住,给他们一套钥匙,他们也只是偶尔去打扫一下房间。

九、我常常觉得自己很幸运。

父母没有给我充裕的经济支撑、显赫的家族背景,能把我们拉扯长大并尽可能地多读些书,已是尽了他们最大的努力。但他们给了我极好的天赋,上学时学过的古文全会背,毛主席诗词几乎都会,以至到50岁了,还能强记《大悲咒》、《弟子规》、《滕王阁序》。

然而,除了背书,父母给的发挥得不够。写字不努力,拉二胡也不努力,或许是记者浅尝辄止的劣根性使然,干什么都不精,如果能在一个方面有刻苦精进的精神,也许会有所成就,也不至于什么都是“半瓢水”.所幸在主体业务上还不太懒,“本报讯”不敢懈怠,否则连吃饭的本钱都没了。

但命运之神对我似乎特别眷顾,一路走来总遇到好人帮我。工作很顺,无论是在郑州,还是在北京、濮阳、信阳,都能得到领导赏识,都有几个铁杆兄弟死心塌地帮我。

在老家武穴,有一位兄弟人称老八。老八脾气暴躁,却有一个反差极大的名字:余良。1998年他来郑州找我,我们一见如故。这么多年,从来没在我面前说一个“不”字。八弟重孝,把我的父母看作自己的父母,连他的妻子儿女都把我家的老人当作自家的老人。有一年父亲病了,被乡亲邻居送到医院,八弟闻讯赶到后,反客为主,千恩万谢,乡亲们都很感动。后来父母亲几次住院,都是八弟一手张罗,等我回去,一切都安排好了。八弟常对我说,大哥在外千万莫羡慕人家的钱财,老了回来,你兄弟有的是,我不想到那地方去看你。

我自己的三个弟弟一个妹妹都很争气,这也是我的福份。我和老三的性格像父亲,而老二、老四、妹妹更像母亲。

我也认识一些“老大”,他们都和我一样,尽心尽力,但大多没有我这样的成就感,为啥?我的树一栽就活,而且很快成林,而他们的树成活率不高。好多次家里吃年饭,他们都举杯感谢我,而我真从内心感谢他们,是他们让我有成就感,也让我找到“老大”的感觉。

作者 | 胡巨成

整编 | 武穴新媒体中心