2016年9月是我市开展的第5个全民国防教育月,重点是在青少年学生中开展国防教育月活动,活动的主题是“热血青春铸国防、同心共筑中国梦”。活动期间,全市将开展国防知识和国防法规学习、国家安全形势和安全战略宣讲、军事技能训练、校园国防文化建设等系列活动,着力增强广大青少年学生爱党爱国、心系国防、崇尚英雄的思想情怀,进一步营造全社会关心和支持国防建设的浓厚氛围。

阅读提示:

之所以回顾战争的历史,是因为我们珍爱和平。今天我们将通过一篇文章来知晓武穴抗战史,文章为作者2015年6月创作。

飘荡在岁月深处的硝烟

——踏访武穴抗战遗址遗迹

“空气在颤抖,仿佛天空在燃烧”。这句源自前南斯拉夫电影《瓦尔特保卫萨拉热窝》的台词,成为描述二战气息的经典语言。那场给人类带来浩劫的战争已永远成为历史,但灼热的历史依旧在燃烧。战争的阴霾从未在地球上彻底散去。

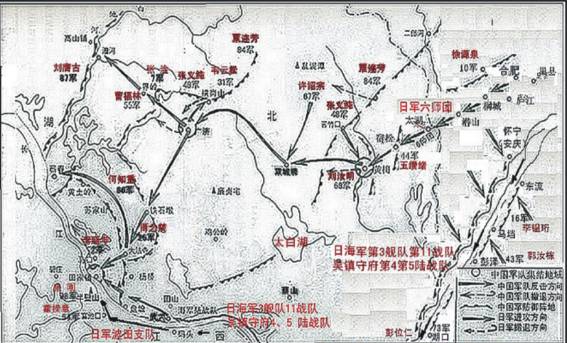

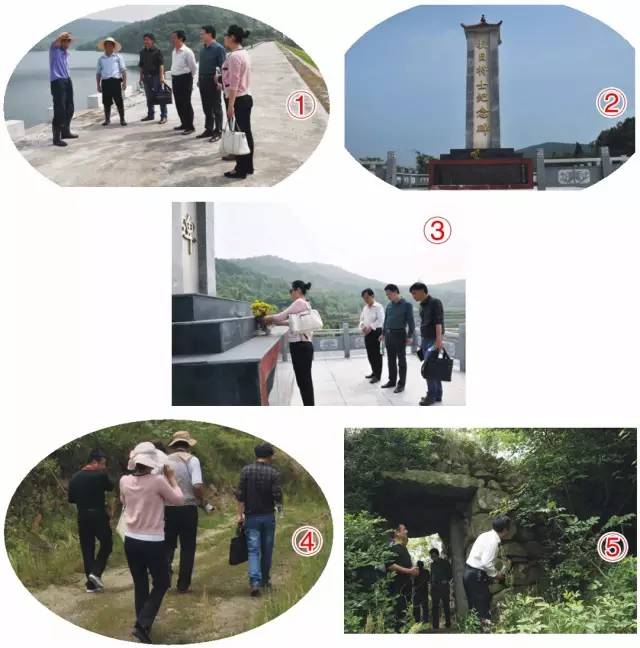

为了纪念那段写满屈辱血泪史和充满救亡图存的血战史,时值抗日战争胜利70周年之际,武穴市委史志办公室积极开展抗战史料收集、整理、拍摄、调访、实地察看、撰写等一系列活动,特别是对1938年黄广会战、田镇阻击战正面战场上抗击日军入侵的战场遗迹作了深入地踏访。5月上旬和下旬一连数日武穴市委史志办一行人在向武华主任带领下先后对余川、梅川、四望、大法寺、田镇、武穴办事处等昔日血雨腥风的抗日战场进行实地考察。

在梅川。我们驱车来到松杨困龙村,这是梅川镇与蕲春县接壤的一个山村,这里群山环绕,一条公路穿行于峡谷之间,地势非常险要,扼守公路两侧,兵马战车不能通行。1938年9月6日,日军攻下梅川城后,趋势西进,来到困龙颈前就再也没有前行一步,国民党军队已把公路全部封锁住,公路数段被连腰斩断,挖成深一丈、宽约两丈的壕沟。公路两侧守军奋勇抗击,寸土不让,让日军狼奔豕突,伤亡惨重,难以越过蕲广公路困龙颈,嗣后不得不调整作战计划,由梅川南下攻击田家镇。困龙颈一役重创了日军,国军亦遭重大伤亡,战况异常惨烈。说起那场战争,困龙村妇孺皆知,村民们争相告诉我们所知道的一切。随后我们沿着蜿蜒的水泥路来到屹立于翠绿青山下、碧波荡漾的水库旁抗日英烈纪念碑前,敬献上我们采摘的鲜花,寄托着我们哀思,告慰烈士英灵。告别困龙村后我们驱车南行七八里路,来到当年川军驻守的龙顶寨。龙顶寨耸立于群山之中,是一个制高点,是通往南泉、四望要冲。在龙顶寨上我们踏看了当年川军指挥部一座废弃的庙宇,手摸着龙顶寨城门上的石头,思绪万千。尽管当年战场硝烟早已散去,战场遗迹被损毁,但是川军将士浴血奋战,反复争夺龙顶寨,一幕幕惊心动魄的场景不时在脑海里闪现。是的,当年川军将士装备差,弹药不足,但是他们用不屈的精神,用血肉之躯与装备精良的日军血战竞日,战至一兵一卒,决不投降。

图1:困龙村村民(左一)介绍当年战场情况

图2:2014年,地方政府、烈士后裔共同出资在困龙田冲水库旁建造的烈士纪念碑

图3:寻访人员就地采集一束鲜花集体敬献烈士

图4:寻访组一行去龙顶寨寻找抗日遗迹

图5:龙顶寨城门

在余川。我们来到当年黄广会战前哨阵地双城驿,这里是黄广交界地段,日军进犯广济必经之路,国民党第84军两个师就布防在驿道两侧山岭之上。我们来到当年战场最激烈,战况最惨烈的西冲村女儿城山上。山虽不高,但荆棘丛生陡峭难行。爬上山顶,我们看到,虽经岁月沧桑,风雨侵蚀,当年的战壕和掩体依稀可辨。于是我们拍下了弥足珍贵的照片。听西冲村村民褚焱生和党支部书记周刚介绍,当年战场上炮声隆隆,终日硝烟弥漫,喊杀声不绝于耳。在女儿城山前面有一山凹,人称鬼凹,当年日军围困国军久攻不下,竟丧尽天良,施用毒气将国军一个团士兵全部毒死于山凹中,无一人幸免。

图1:余川西冲村村民褚焱生(左二)介绍当年惨烈战斗场景

图2、3:调研人员爬上西冲女儿城山,找到当年中国军人抗击日军的战壕与掩体

在四望。我们一行驱车来到铁石高垴村。当年日军进犯田家镇,四望是必经之路,田镇要塞外围防御战一打响,日军即在四望尝到了苦头,付出很大的代价。恼羞成怒的日军把在战争中失利转移到老百姓身上,在四望高垴村制造了一起骇人听闻的惨案。在一丘麻地沟,丧尽人性的日军架起机枪疯狂扫射,避难36人中32人当场毙命,日军唯恐有人活着,尔后端着刺刀逐一翻看尸体。在一片芋头地里躲着的21名老百姓被日军用刺刀全部杀死。当年这场大屠杀幸存者现已91岁高龄张当妹站在麻地沟旁指着麻地沟痛楚地回忆着那一段触目惊心的往事,他撩起衣服,指着手臂上、腰上的刀伤,愤怒地控诉着日军的暴行。

图1、2:当年日军制造高垴惨案的幸存者、现91岁高龄的张当妹(左一)展示手臂、腰部伤疤,痛诉日军罪行

图3:幸存者张当妹(左二)泣不成声指着当年日冠屠杀无辜百姓地点——麻地沟,诉说着往事

辞别老人后,我们又来到位于崇山腹地的刘寿村,在陶文寨山脚下有一座寺庙叫双泉寺,寺旁建有一座抗日阵亡将士纪念塔,塔高七层,塔身呈六方棱形,此塔是2007年后移址修建,经乡间名士捐款、民政拨款修建而成。原塔址修建在陶文寨山顶上,取名尸骨塔,顾名思义,是用尸骨堆积而成。据村书记介绍,当年战后第二年,老百姓避难回乡后,发现陶文寨山上满山遍野尸体腐烂,裸露着抗日将士遗骨。老百姓们自发将这些尸骨收殓堆放在一起,建起一座塔。而今陶文寨山上,国军修建的城墙工事依然在,山上随处可掘到尸骨和枪炮弹壳。只因山高林密,无路可登。最后,我们只得抱憾离去。

内外图:战后第二年,当地百姓将散布山野中阵亡者的遗骨收集安放在双泉寺旁并建纪念塔,称之白骨塔。文化大革命此塔被毁,2007年刘寿村民自发捐款、民政部门拨款,在原白骨塔的遗址上重建“抗日阵亡将士纪念塔”

在大法寺。几棵高大形如巨伞古樟树葱茏掩荫下的翟畈小学内,建有一座“五福寺前后山脉抗战阵亡烈士纪念碑”,让人顿生一种肃穆敬仰之情。校园内爱国主义教育基地分三个层次构建。一座由烈士纪念碑和烈士公墓为主体建筑,一铜钟悬挂在古树下,铭刻着“警钟长鸣,不忘国耻”,警醒后人。一座题有醒目催人奋发进取的“报国亭”,让人身心感受到校园内充盈着爱国主义教育文化氛围。在这里,人的身心受到一次洗礼,心灵得到一次净化。

在田镇。这个昔日作为沿江要塞中最坚固堡垒,武汉会战国民党守军长江三道要塞防线最后一关,中日双方在这里进行了一场血雨腥风的争夺战。我们前行踏寻濒江象山炮台,尽管炮台遗址难觅,但象山上战壕、掩体散布其间痕迹犹在。来到楚江锁钥处,这里江面狭窄,两岸相距不过500米,水流湍急。我们感受到要塞名副其实。一路行走,一路议论评说。眼前虽是巨轮来往穿梭,耳畔虽是汽笛声阵阵,但思绪依然会随着绵延的十里关山,穿越至硝烟弥漫的战场。

在武穴。我们一行人在办事处和下港社区干部引领下,来到昔日重大惨案发生地下港张才垸。

1938年9月16日,日军波田支队以及实施登陆作战的海军陆战队自中庙江堤处强行登陆,遭到我守军57师一部猛烈抵抗。日军恼羞成怒,迁怒于民。来到武穴下港张才垸,见人就杀,见屋就烧,一时烈焰腾空,房屋倒塌声此起彼伏,留在家里的人大都被烧死,很少幸免,日军杀人后把尸体投向月塘,鲜血染红了月塘。这场浩劫,下港张才垸老百姓死于日军屠刀下和纵火下有328人,全垸原有房屋700余间,只剩下3间半未烧。当时这场大屠杀幸存者现已91岁高龄老太太陈先枝提起这段往事,泪流满面,泣不成声。她告诉我们一个细节,一个跟她年龄相仿名叫黄姑的少女被日军强奸后精神失常,病痛折磨不久就去世了。现在每当家人放电视,只要一看到日军杀人画面,老人就立刻叫家人把电视关掉,老人心惊肉跳,再也不愿看到那一幕,这是心里头永远抹不去的印痕,脑海里挥之不去的阴影。在下港我们共寻访了88岁以上老人三位:他们都是这场屠杀的幸存者,他们都有一个共同点。只要一提起下港惨案,无不表露出对日本鬼子切齿痛恨。

图1:武穴下港张才垸惨案幸存者陈先枝悲愤地控诉1938年9月16日日军在下港犯下的滔天罪行

图2:武穴下港张才垸惨案幸存者张增全(左三)诉说当年日军杀害百姓情景

图3:武穴下港张才垸惨案幸存者张锦云回忆当年惨不忍睹惨案现场

铭记历史,警示未来。我们沿着当年的战争痕迹数日的踏访,沿途所见所闻,我们无一不内心震憾。尽管时间跨度77年,但昔日中国军人不愿做亡国奴英勇杀敌的民族魂在我们脑海中永远立下了丰碑,日军疯狂举起血淋淋的屠刀屠杀我手无寸铁的老百姓,那痛楚的一幕幕犹在眼前闪现。我们做这份工作,旨在丰富一手资料,还历史以本来面目,让历史照亮我们子孙后代前行的道路,我们永远珍惜和平、呼唤和平。

来源|市史志办《武穴春秋》

图文|程瑞库 伍金容 孙志诚